なぜ中国サッカーは劇的に凋落したのか? 12年前に予見されていた「爆買い」の結果

2026FIFAワールドカップ・アジア最終予選が始まった。日本代表の初戦はホームでの中国代表戦。FIFAランキングでは、日本が18位で中国は87位、欧州プレーヤーは日本が27人中20人なのに対して中国はゼロだ。本稿はキックオフ前に入稿予定だが、よほどの奇跡でも起こらない限り、こうした格差がひっくり返ることはないだろう。

今週は、その中国について考察することにしたい。といっても、今回対戦する中国代表に関するものでもなければ、中国サッカーの最新事情でもない。かつては「爆買い」が話題になっていた中国サッカー。それが、ここ5年ほどで劇的に凋落したことは、多くの方が承知済みであろう。その背景についての考察である。

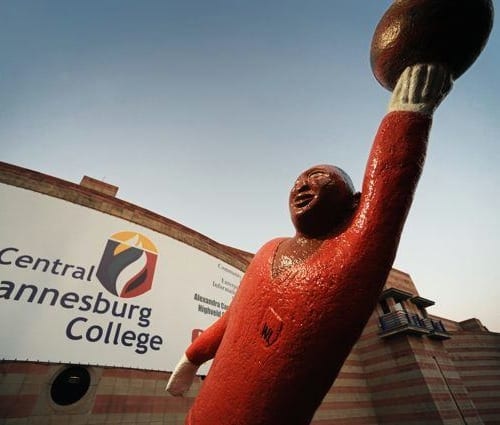

かつてはサッカーにおいても「眠れる龍」とされてきた中国が、世界の市場に殴り込みをかけるようになったのが2012年から。その代表格である広州恒大は、前年の2011年から中国超級リーグで7連覇を達成し、13年と15年にはACL初優勝。無類のサッカー好きであり、国内サッカーの強化に向けて大号令を発した習近平が国家主席に就任したのも、2012年の11月である。

この年の4月、私は2週間かけて中国サッカーを取材している。訪れたのは北京、杭州、上海、そして広州。この時は日本語に堪能な現地の同業者、応霞虹さんにアテンドと通訳をお願いして、当時彼女が健筆を振るっていた『体壇周報』に「日本人ジャーナリストが観た中国サッカー」というテーマの連載を持たせていただいた。

取材内容も充実していた。Jクラブ(FC東京と柏レイソル)絡みのACLが2試合、中国超級の試合が2試合。その間に、杭州緑城の監督を務めていた岡田武史さんにもインタビューすることができたし、現地でスポーツビジネスを展開する人、中国の子供たち向けのスクールを運営する人など、現地でサッカーに携わるさまざまな中国人や日本人に話を聞くことができた。

実に12年ぶりに、当時の記事や日記などを読み返してみると、中国サッカーをとりまく熱量の高さがひしひしと伝わってくる。しかし一方で、右肩上がりだった当時から、凋落の兆しを感じ取る人がいたのも事実である。その件を語る前に、当時の日本と中国を巡る状況について、あらためて振り返る必要があるだろう。

(残り 2242文字/全文: 3186文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ