APP(アタッキング・ポゼッション・フェイズ)とは?松尾一が明かすビデオアシスタントレフェリー(VAR)の難しさ【開幕前レフェリーブリーフィングレポート⑨】

2月16日、日本サッカー協会(JFA)がオンラインにて『レフェリーブリーフィング』を開催した。

今季の判定基準だが、昨季から大きな変化はない。今季は、どちらかというと理解を深めることに時間が割かれた。

扇谷健司JFA審判副委員長は「コンタクトプレー」「ハンドの反則」「オフサイド」「著しく不正なプレー」の4つをトピックスとしてあげた。

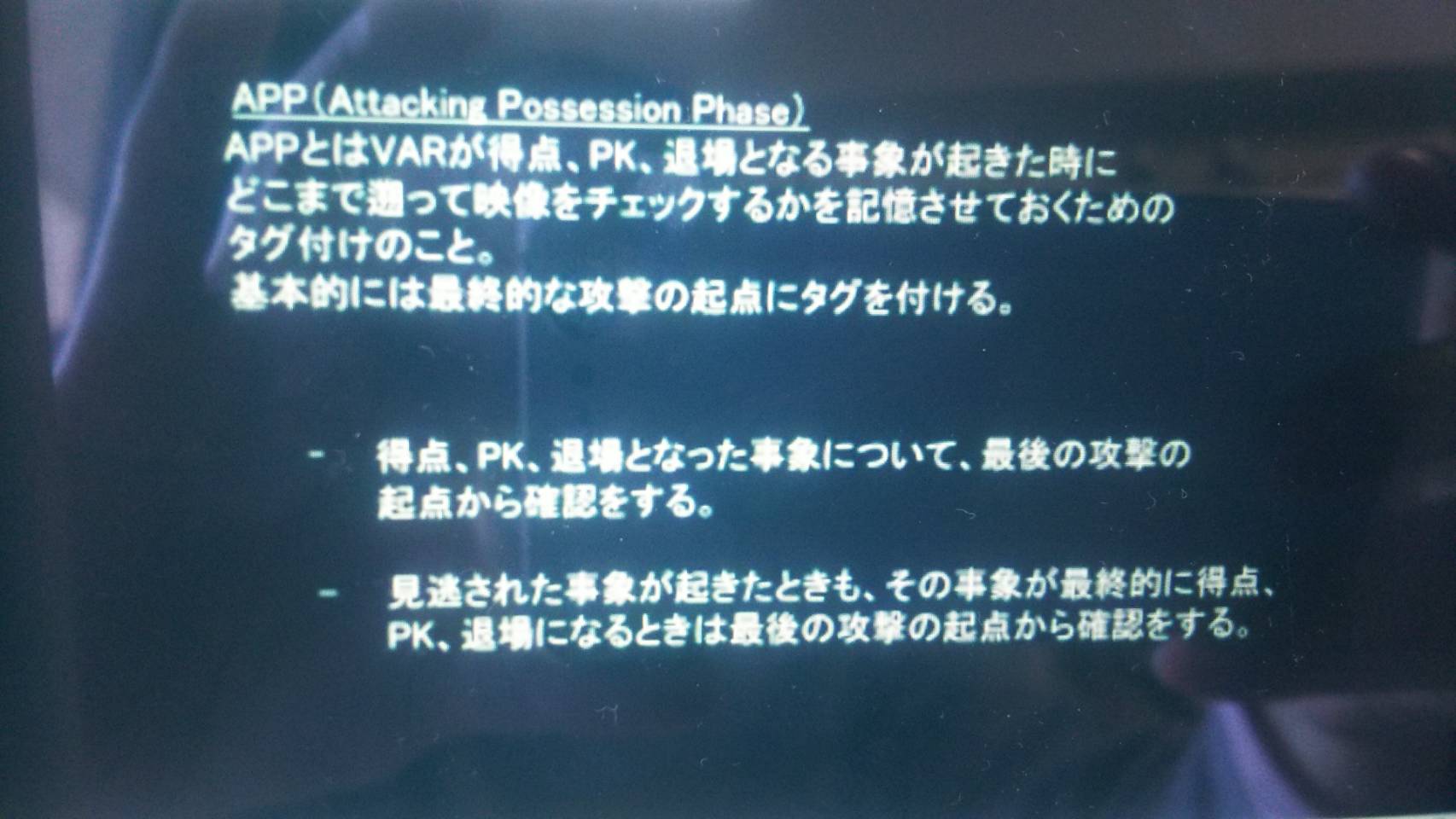

最後に、ビデオアシスタントレフェリー(VAR)への理解を深める説明が行われ、プロフェッショナルレフェリーの村上伸次がVARについて語った。

「VARが介入することは、90分のゲームの中では、回数としてはそんなに多くは無いと思います。

ですが、VARが介入する四つの事項に当てはまるものがあった場合には、二つ三つ、もしくは四つ同時進行で整理しながら、可能性を潰すというか、確認をして「(レフェリーの認識と映像が)合っている」「合っている」、そして最後チェックコンプリートという流れになるので、レフェリーとは違う作業があって、VARの頭に切り替えないと大変です。

また、VARを経験しているレフェリーも、まだまだ浅いレフェリーもいれば、佐藤(隆治)さんの様にAFCやFIFA大会で経験されている方もいる。そうなるとレフェリー全員が全く同じような感覚でできるかっていうと、そこは若干違うと思います。先週先々週研修会参加させていただいた時にそういう風に思いました。」

扇谷も「レフェリーはどうしても主観が入ってしまう」とVARは万能ではないことを説明しつつも、「我々としてはアベレージなるべく同じような高さに判定基準を持っていきたいという風に考えていますし、そういったトレーニングはして頂いているとお考えになっていただければと思います」とも付け加えた。

「また、皆さん、VARのチェックに時間がかかりすぎるのでは?と思われているかもしれません。映像を見れば簡単じゃないかと。

ですが、Jリーグの場合でも12台のカメラを使いながらVARとAVARは試合を見ております。

例えば、ペナルティーエリアの中でハンドの反則っぽいのがあったとしたら、少なくとも12台のカメラのうち3つ、4つのカメラがその事象をとらえられる可能性がある。

なので、VARはそうした映像を見て、より正確な状況を把握するために、色んな角度の映像を確認したり、スローだったり、コマ送りを使いながら確認するので、どうしても時間はかかります。早くて正確なのが一番良いのでしょうが、VARは速さよりも正確さを求める。また2Dラインのように、必ずしも白黒が付く訳ではないというご理解頂ければと思います。」

笠原寛貴プロフェッショナルレフェリーは、開幕前に行った研修について、「久しぶりに機器を扱って、良い角度のカメラを見つけるのは難しい。経験がある程度必要になってくるなと思うんですけど、変わらないことは、現場の指針としての判断に全力を尽くす。主審を務める時は、VARが介入しなくてよいレフェリングをしたいと思っています」。

また松尾一プロフェッショナルレフェリーは研修時のトラブルを明かした。

「私、松尾がレフェリーをやっていて、それに対してVARがサポートするというトレーニングでした。

先ほどの映像を御覧になられた皆さまはお分かりだと思うのですが、ハンドの反則かどうかという所で、レフェリーの松尾はハンドの反則ではないと判断した。

(残り 433文字/全文: 1989文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ