【無料公開】忙しい人ほど考えたい自分の「脳への働きかけ」 月イチ連載「スポーツ心理学者のココロの整理術」<第03回>

今年1月から始まった月イチ連載「スポーツ心理学者のココロの整理術(#スポココ)」。多くの人にとって、縁遠い存在であろうメンタルトレーニングについて、思い立ったら誰でもできる「意識改革」によって、自身のパフォーマンスを高めるためのヒントを提供していく。

アスリートでない私に、メンタルトレーニングを施してくれるのが、スポーツ心理学者の筒井香さん。筒井さんは現在、スポーツメンタルトレーニング指導士(日本スポーツ心理学会認定)として、さまざまな競技のメンタルトレーニングを手掛けながら、株式会社BorderLeSS代表取締役兼CEOとしてアスリートのデュアルキャリアもサポートしている。

この3月で59歳になった写真家・ノンフィクションライターが、スポーツ心理学者からメンタルトレーニングを受けることで、どんな変化を実感できるのだろうか? さっそく、今月の「#スポココ」をスタートさせることにしたい。

■プロアスリートでも「やる気が起きないこと」はある?

「最近、引っ越しをしたんですよ。それまでマンションに暮らしていたんですけれど、一戸建てを購入したので『アレはどこに置いたっけ?』みたいな感じで、階段を行ったり来たりして(笑)」

月に一度のセッションということで、冒頭はお互いの近況について語り合うことがルーティーンとなっている。筒井さんは最近、人生で最も大きな買い物をしたらしい。

「けっこうなローンを抱えることになりましたが、新たな人生のステージに立つことで、自分のモチベーションにも変化を感じているところです」

奇しくも、連載3回目の導入は「モチベーション」。アスリートのみならず、われわれ書き手にとってもモチベーションは重要だ。私の場合、1日の3分の1くらいはPCを開いてキーを叩いている。インタビュー取材の時ですら、タイピングしていることが多い。

正直、執筆そのものは面倒な作業である。加えて執筆の前後には、さまざまな作業が生じる。編集者との打ち合わせ、アポイント取り、下調べ、取材、原稿チェック、推敲、などなど。これら膨大な作業をこなせているのは、純粋に「表現したい」というモチベーションがあるからだ。

プロフットボーラーもそうだ。いわゆる「練習の虫」はいるだろうが、それでもトレーニングは手段であって目的ではない。サッカーという競技を媒介とした、何かしらのモチベーションがあるからこそ、厳しいトレーニングとストイックな日常に向き合うことができる。

もっとも、無尽蔵にモチベーションを湧き立たせることなど不可能だ。修行僧のようにストイックな人間に見えても、やる気が起きずにダラダラと無為な時間を過ごしてしてしまうことは、決して皆無ではないはず。プロのアスリートもまた、同様であろう。

■モチベーションには「内発的」と「外発的」がある

「どんなにプロフェッショナルなアスリートでも、常にモチベーションをキープできるわけでないですよね。たとえば5年前、コロナ禍で東京五輪が1年延期となった時、よくそうした相談を受けました」

そう語る筒井さん。メンタルトレーナーとして、どんな言葉をかけたのだろうか? 彼女のアドバイスは「モチベーションは維持できない」「だから『捨てる勇気』を持ちましょう」という、やや意外なものであった。

「目の前に試合や大会があるからこそ、モチベーションが得られるわけじゃないですか。それがないのに、モチベーションを維持するのは、明らかに不自然。ですが、トレーニングを休むわけにはいかない。そこで考えるべきは、いかに気持ちをアゲていくか、なんですよね」

筒井さんによれば、モチベーションにはいくつかの種類があるという。「今の自分には、どういうモチベーションが足りていないのか? それを理解できていれば、次のアクションに移りやすいんですよ」と言葉をつづける。

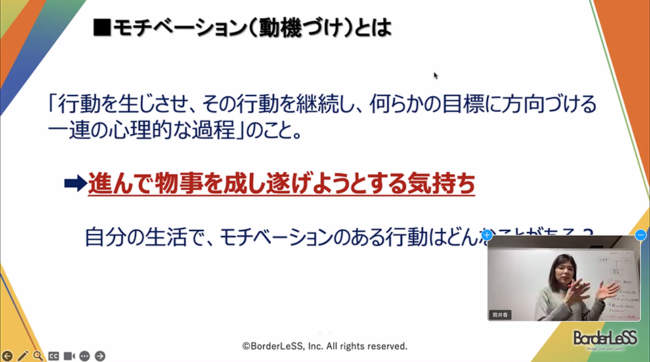

これまで、何とはなしに使ってきた「モチベーション」。それは決して、ひとつではないという。われわれはよく「やる気が出ない」ことに悩まされるが、スポーツ心理学者は「足りないのは、どのやる気(モチベーション)?」と、まずは考えるそうだ。

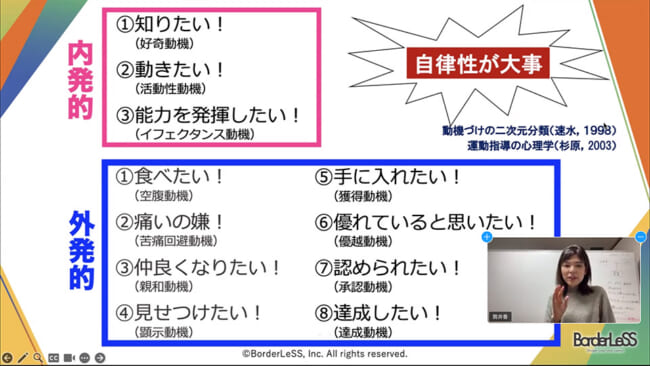

モチベーションの種類については、大きく「内発的」と「外発性」に大別するところから始まる。まずは、内発的モチベーションから。

「内発的モチベーションというのは、『行動すること自体が目的』というものですね。『知りたい!』とか『動きたい!』とか『能力を発揮したい!』とか。宇都宮さんの場合だと『書きたい!』とか『伝えたい!』みたいな感じなんでしょうね」

なるほど。それでは、外発的モチベーションについては、どうか。

「外発的モチベーションは、『行動することが別の目的の手段』と考えるとわかりやすいですね。具体的には『食べたい!』『痛いの嫌!』『仲良くなりたい!』『見せつけたい!』『手に入れたい!』『優れていると思いたい!』『認められたい!』『達成したい!』などが代表例です」

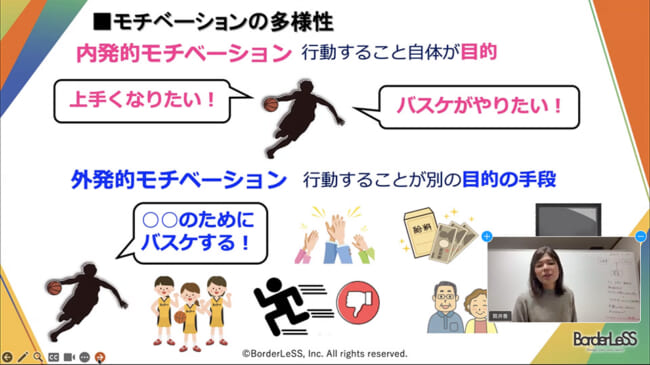

内発的モチベーションと外発的モチベーションは、誰もが持っているものである。どちらが良い・悪いという話ではないし、明確に分離できるものでもない。むしろ、より重要なのが「自律性」。バスケットボールを例に挙げて、筒井さんはわかりやすく解説する。

「たとえば『バスケがやりたい!』とか『上手くなりたい!』というのは内発的。『バスケ仲間を作りたい!』とか『バスケで認められたい!』というのは外発的。これらは『目的か、目的の手段か』の違いでしかなくて、バスケをするためのモチベーションであることには、変わりはないんですよね」

■「いかに自分で自分の機嫌をとってあげるか」

これも自分の仕事に当てはめると、執筆動機は「書きたい!」とか「表現したい!」だけではない。テーマや媒体やギャランティによっても、モチベーションは少なからず左右されるからだ。さまざまなモチベーションを使い分けるために、求められるのが自律性、ということなのだろう。

つい後回しにしてしまう仕事については、外発性モチベーションを活用することで、上手く回していけそうな気がする。できれば「締め切りを守らないと仕事が来なくなる」といった苦痛回避動機ではなく、獲得動機や達成動機のほうが、なお望ましい。

つまるところモチベーションとは、いかに自分の心理的コンディションを整えるのか、という問題に尽きるのではないか? 私の問いかけに対し、筒井さんは「そう、フィジカルと同じなんですよ」と頷く。

「フィジカルのトレーニングって、単に負荷をかけるだけではなく、最高のパフォーマンスを実現させるためのコンディショニングが重視されます。メンタルについても同じで『どうすれば不安を和らげられるか』とか『しんどさを軽減できるか』というのが、実は重要なんです」

そのために必要なのが「いかに自分で自分の機嫌をとってあげるか」という考え方。つまり「セルフケア」である。なるほど、これまたフィジカルに通じる話だ。そしてそれらは、負荷をかけることよりも、コンディショニングしていくことが重視されている。

■朝のルーティーンによる「脳への働きかけ」

そこで筒井さんが提案するのが「心の天気チェック」である。

「たとえば朝起きて、その日の天気予報をチェックする人は多いですよね? 最高気温と最低気温は何度なのか。あるいは降水確率は何%なのか。そうした情報に応じて、服装や雨具の有無を決めます。同じように、心の天気をチェックすることで、その日を元気にスタートすることができます」

そこでお勧めなのが「朝のルーティーン」。普段から心がけている人もいるだろうが、特に忙しくしている人ほど「心の余裕」を作るために、朝のルーティーンを30分ほど意識することは重要、と筒井さんは強調する。

「私自身、2月はとても忙しかったんですよ。引っ越しもあったし、セレッソ(大阪ヤンマー)レディースでの仕事も始まったし。それでも、忙しさに飲み込まれるのではなく、自ら心の余裕を作り出していくことが重要。とりわけ朝だと、それが作りやすいですよね」

「朝のルーティーン」と聞いて、もしかしたら拍子抜けした人がいるかもしれない。「それってスポーツ心理学なの?」という疑問が浮かぶ人もいるかもしれない。しかし筒井さんによれば、朝のルーティーンで心の余裕を作り出すことは、すなわり「脳への働きかけ」だという。

「脳が『忙しい!』とか『休めない!』という認知だと、私たちは余裕がなくなります。けれども、私たちが心の余裕を自発的に作り出すことで、それを脳に理解させることは可能なんです。認知思考の世界では、人間の脳は身体の中でも新参者なんですね。ですから脳って、意外と騙されやすいんですよ(笑)」

たとえば悲しい時でも口角を上げることで、脳は「笑っている」と勝手に認識し、やがてポジティブな感情に転換できるという。同様に、姿勢や歩き方や発声を意識することで、脳を戦闘モードに切り替えることも可能だ。ここで筒井さんは「自己決定(権)」の重要性を説く。

「どんな仕事においても、自己決定権を与えることは、人間の尊厳にも関わる話だと思います。とりわけアスリートの場合、自己決定は非常に重要です。ですから指導者に対しては、選手になるべく選択肢を与えることを勧めていますし、アスリートは自己決定権を大切にしてほしいんです」

この自己決定(権)の意識があれば、、脳を自らコントロールすることも、実はさほど難しいことではない。そのわかりやすい一例が、まさに朝のルーティーン。一日の早い時間帯で好循環を作り出しておけば、脳がそれを認識して、その日の仕事のパフォーマンスも向上するのである。

自身を顧みると、忙しさにかまけて仕事以外の読書量がめっきり減っていたように思う。自己決定によって、心の余裕を脳にインプットすれば、仕事のみならず生活のパフォーマンスも向上できるかもしれない。では、何をルーティーンにすればいいのだろう? 筒井さんのアドバイスは、こうだ。

「お気に入りの音楽を聴くとか、美味しいコーヒーを煎れるとか、簡単なストレッチとか。好循環を作り出すスイッチは、ひとつではない。自分の五感にフィットするものであれば、朝のルーティーンは何でもいいんです」

ちなみに朝のルーティーンは「10分でも5分でも」、出勤までの時間が惜しい人は「仕事を始める時でも」大丈夫とのこと。「時間ではなく、続けることが大事なんですよ」と筒井さんは結ぶ。「これならできるかも!」と思ったのは、私だけではないだろう。

かくいう私も何かひとつ、朝のルーティーンを始めてみようと思う。成果については、次回の連載でお伝えすることにしたい。