指導者としての功績とJクラブ社長としての蹉跌 われわれは小嶺先生の死とどう向き合うべきか?

今週は1月7日に76歳で亡くなられた、高校サッカー界の伝説的な指導者、小嶺忠敏さんについて書かせていただくことにしたい。

もしかしたら「遅せえよ!」という反応があるかもしれない。が、私にとっては小嶺先生が亡くなられて少し時間を置いてから、書くべきことがあると強く感じていたのである。小嶺先生の功績や偉大さについて、多くの人が書くことはわかりきっていた。その人たちが書かないであろうことを、自分は書くべきだと思った次第である。

その前に、私の立ち位置を明らかにしておきたい。当WMの読者の皆さんはご存じだろうが、私は育成年代の現場というものは、いつも遠巻きに眺めてきた人間である。国見高校が強豪となっていく過程というものは、リアルタイムで見ているが(小嶺先生が赴任したのは1984年)、あくまでもTVの画面越しの世界でしかなかった。

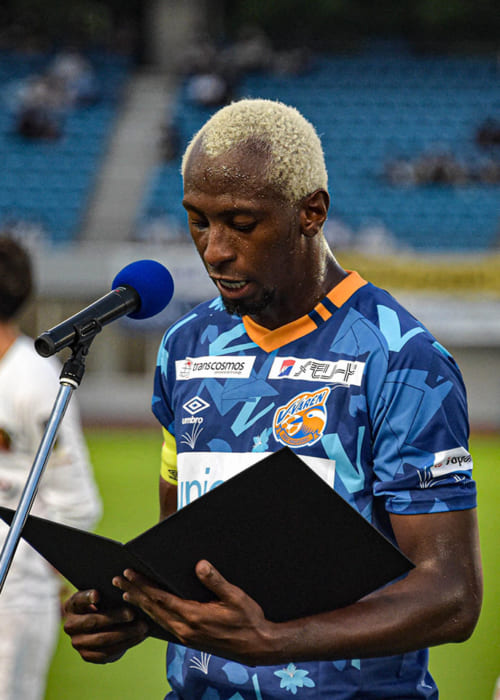

私にとっての小嶺先生といえば、高校サッカー界の伝説的指導者というよりも、むしろ「V・ファーレン長崎が生まれるきっかけを作った人物」という印象のほうが強い。

長崎からJリーグを目指すクラブが生まれたのには、3つの背景があったと考えている。まず、国見から多くのJリーガーや日本代表が輩出されてきたのに、彼らを受け入れる場所(クラブ)がなかったこと。次に、県1部所属の有明SCが2004年の九州各県リーグ決勝大会で準優勝して、九州リーグ昇格を決めたこと。そして、国見の校長だった小嶺先生が、2006年3月での定年退職が決まっていたこと。

(残り 1881文字/全文: 2508文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ