1946年の広島に丹下健三はどんな未来を見出したのか? 「(オールフォー)ヒロシマ・ノート」第02回<1/3>

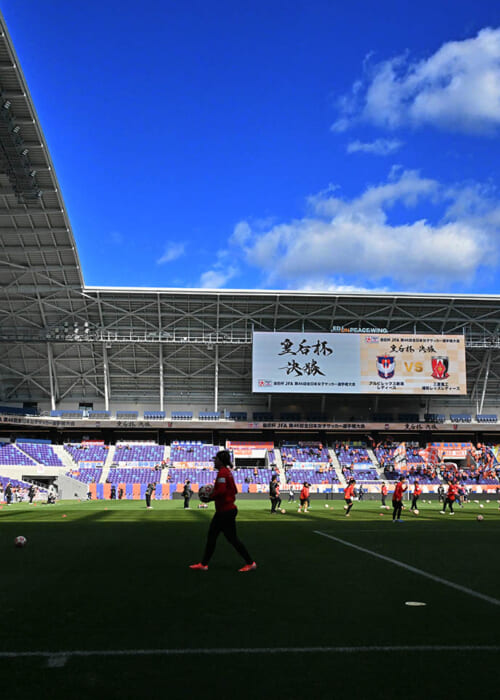

2025年が始まったと思ったら、またたく間に4分の1が終わってしまった。今年に入ってから、毎月のように広島通いを続けている。いうまでもなく、エディオンピースウイング広島(Eピース)の取材のためだ。

1月は皇后杯決勝、2月はJリーグ開幕の流れで立ち寄り、3月と4月はJ1とWEリーグのホームゲーム。さまざまなイベントに合わせつつ、広島市内に3泊ほどして、その間に関係者へのインタビュー取材を継続している。何度も通っているうちに、中心街の地理もしっかり頭に描けるようになった。

そんな中、ずっと素通りしていた施設に、ようやく訪れる機会を得た。Eピースに併設された、広島サッカーミュージアム。展示内容がとても素晴らしく、「なぜ、もっと早くに訪れなかったのだろう」と自らの不明を恥じた。

展示の内容は、サンフレッチェ広島だけではない。江田島の海軍兵学校で「フートボール」が導入されていた明治時代中期を起点に、大正、昭和、平成、令和の時代の広島サッカー界の移り変わりを俯瞰的かつ明快に描かれている。

興味深いトピックスがいくつもある。たとえば、第1次世界大戦直後の「広島市内で、似島(にのしま)の俘虜醜状所に収容されていた「ドイツ兵チームと国際試合開催」という説明パネル。以下、引用する。

1919年1月に、この時代においては極めて珍しいサッカーの国際試合が広島市内で実現。似島俘虜収容所のドイツ兵対広島学生チームが対戦し、広島学生チームが大敗した。ドイツ兵のプレーに衝撃を受けた広島の学生たちは、ドイツ兵たちに指導を請い最新の技術や戦術を習得。ダッシュを繰り返すだけだった広島のサッカーが、最新のドイツ式サッカーへと変貌を遂げることとなった。

1919年といえば、ワールドカップも欧州カップもなかった時代だ。当時のドイツが、ヨーロッパでどれくらいのステイタスだったかを図るのは難しいが、当時の日本からすれば明らかなサッカー先進国。欧州サッカーにいち早く接点を持ったのが、当時の広島の学生だったことは非常に興味深い。

広島はかつて、静岡や埼玉と並ぶ「サッカー御三家」と呼ばれていた。高校サッカー選手権や国体などの大会では常に上位に進出。サンフレッチェ広島の前身である東洋工業サッカー部は、1965年に開幕したJSLで4連覇を達成している。広島が生んだ名選手や名監督については、枚挙の暇がない。

(残り 2420文字/全文: 3405文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ