【過去記事振り返り】近すぎても遠すぎてもだめ。親と子どもとの距離を考える。

こんにちは!水曜日無料コラム担当のゆきのです。

今週からここフライブルクではクリスマスマーケットが始まりました。真っ白な霧に覆われた11月のヨーロッパの景色は、幻想的に思えることもありますが、日が差さない日が何日も続くとやはり憂鬱です。そして寒い。そんな中でもボールを追いかける子どもたちには、どうか風邪を引かないでほしいものです。

今回は2年前に書かれた中野吉之伴の2本の記事を紹介したいと思います。

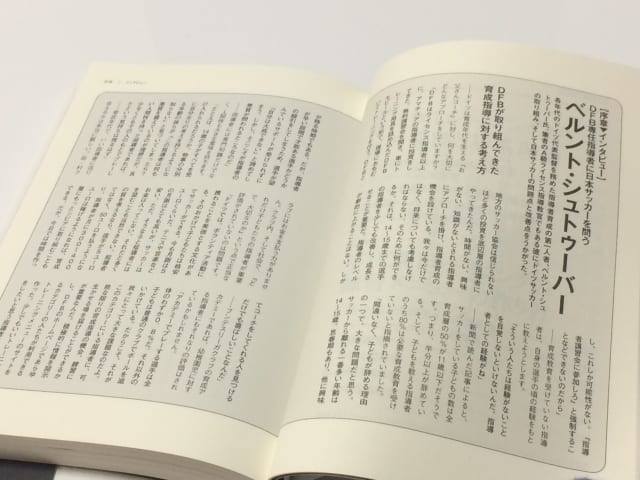

2016年の中野の著書『サッカー年代別トレーニングの教科書』の序章では、ベルント・シュトゥーバー氏のインタビューが掲載されています。シュトゥーバー氏はドイツサッカー協会(DFB)専任の指導者であり、各年代のドイツ代表監督を務めた、ドイツにおける指導者育成の第一人者です。そして中野がDFBのA級ライセンスを獲得したときの指導教官でもありました。

2017年12月の記事 ベルント・シュトゥーバーのサッカー指導の見解とは? 「子どもたちが練習に興味を示さない?指導者が提供するものがつまらないからだ」では、中野がA級ライセンスの口頭試験に臨んだときのシュトゥーバー氏とのやりとりを振り返りながら、『サッカー年代別トレーニングの教科書』に掲載できなかったインタビューの一部をご紹介しています。本と合わせてぜひお読み頂きたい内容です。

シュトゥーバー氏は、親が熱心さのあまり、子ども以上にサッカーにのめりこんでしまうことに警鐘を鳴らす一方で、子どもが何歳になっても、親はなくてはならない存在だとも語ります。成長に伴って子どもが親の手を離れ、一緒に過ごす時間が少なくなっていくのは自然なことですし、そうなれば親は自立した人間として子どもを扱わなければいけません。過保護は禁物ですが、だからといって子どもを突き放したり、あまりにも無関心であることも問題です。ドイツでの成人年齢は18歳ですが、シュトゥーバー氏によると「19歳までに好成長を遂げた選手を調べたら、そのほとんどの両親がある程度大きくなった子どもに対しても、しっかりと謙虚にそばにいようとしていた」とのこと。

これから子どもが思春期を迎える我が家でも、子どもと適切な距離を取りつつ、幼少期とは違うやりかたで子どもを見守り、愛情をそそぎ続けていきたいなと思わせてくれる記事です。

『サッカー年代別トレーニングの教科書』では、ブンデスリーガクラブの中でも育成に定評のあるヘルタ・ベルリンのフランク・フォーゲル氏も登場します。フォーゲル氏もまた、中野とのインタビューの中で、紙面に載せきれないほどの知見を語ってくださったため、Webマガジンでヘルタベルリン元育成部長フランク・フォーゲル「両親から子どもへの期待は大きい。だがあまりに活発に関わろうとする両親は問題になることが多い」として紹介させていただきました。

シュトゥーバー氏同様、育成部長としての立場で見てきた多くの親の姿から、“情熱的すぎる”あるいは“積極的すぎる”親は、子どもにもたらす影響という面で決して好ましくないと語るフォーゲル氏。それを受けて中野は「サッカークラブ、あるいはそれ以前に社会として、親となったものへの適切な啓蒙活動がとても大切なものになってきている」とコメントしています。

多くの移民や難民がドイツ社会の中に生活の基盤を築き、子どもを育てているここドイツ。もちろん私たち家族だって、ここでは移民であり外国人です。多文化社会として、育った環境も文化も価値観も異なる人々が、ここで共に生きていくためには何が必要なのか。サッカーのスキルや学校の成績だけではなく、子どもたちがここで生きていくために必要な力を伸ばすために、私たち大人はどうするべきなのか。

フォーゲル氏の言葉にもまた、そんな深い問いかけが込められています。

今週もお読みくださりありがとうございました!来週もよろしくお願いいたします。