史上最強のディナモ キエフ 2000 復刻版『ディナモ・フットボール』<2/4>

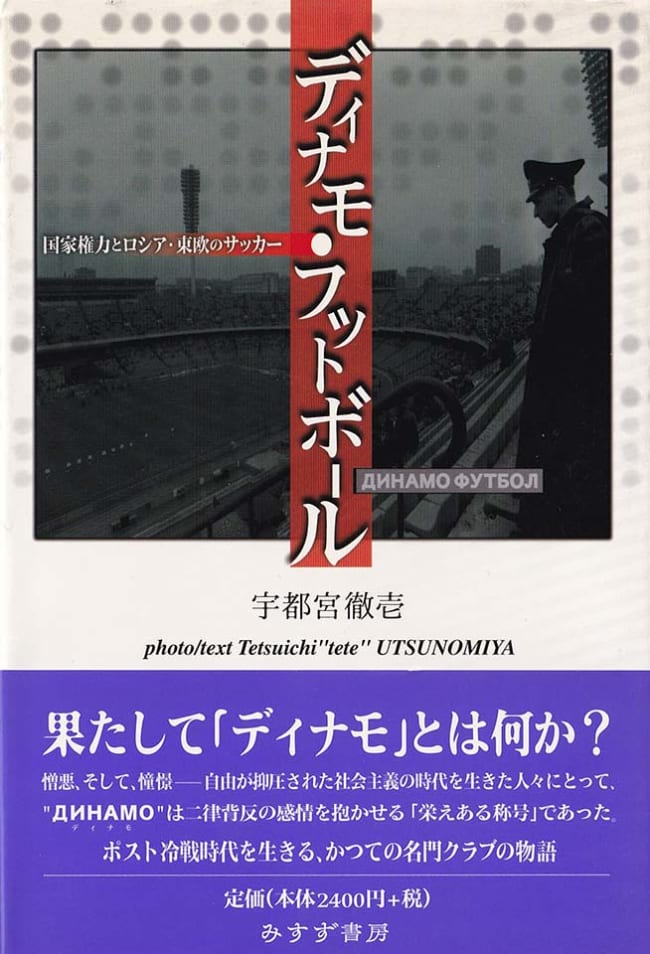

今週はGW特別企画、2002年にみすず書房から上梓した『ディナモ・フットボール 国家権力とロシア・東欧のサッカー』から、プロローグを含む4話分を4日連続で公開する。本日お届けするのは「史上最強のディナモ キエフ 2000」。初めてウクライナを取材した時のレポートである。

ウクライナといえばロシア軍の侵攻以来、連日のように現地の状況が日本でも報じられている。現地を訪れたことがない人でも、かの国に対して少なからぬシンパシーを抱いていることだろう。そうした視点から本稿を読むと、ウクライナに対する私の文章は、いささか辛辣に感じられるかもしれない。

ウクライナの首都・キエフ(現キーウ)を初めて訪れた時、当地への私の印象は「最悪」の一言に尽きた。その一番の理由は、どこへ行っても外国人に対する敵意や猜疑が感じられたことである。2000年当時、ウクライナは独立してようやく8年。インバウンドの概念もなく、外国人とどう接してよいのかわからなかったのかもしれない。

あれから22年。最近の報道を見ていると、戦争被害国ということもあってか、ウクライナの扱いがいささか美化されすぎているようにも感じられる。とはいえ、どんな国にもポジティブで美しい面もあれば、ネガティブで醜い面もある。その点を留意しながら、読み進めていただければ幸いである。

ガタンゴトン、ガタンゴトン……。単調な振動を伝え続けながら、列車は東を目指す。車窓から見えるのは、これまた単調な平原ばかり。

この感覚は、いつか見た映画と酷似している。そうだ、アンドレイ・タルコフスキーの『ストーカー』だ。

ある小国に突如、「ゾーン」と呼ばれる不可思議な地域が出現する。そこには、人類の切なる願望を叶える「部屋」があるとされていた。しかし、現地に派遣された軍隊が誰ひとりとして帰還しなかったため、「ゾーン」周辺は厳重な警備が敷かれる。この「ゾーン」に、3人の男たちが禁を犯して侵入を試みる──というのが、映画のあらましである。

冷戦真っ只中の1979年に旧ソヴィエト連邦で制作されたこの映画は、一応はSF映画の範疇に入るのだろうが、もちろん最近のハリウッド映画のような派手なSFXもなければ、特殊メイクやCGも皆無だ。一見地味で難解な内容だが、タルコフスキーの真骨頂ともいえる詩情豊かな映像表現が印象的だったと記憶する。ちなみに『ストーカー』というタイトルは、劇中では「密猟者」を意味し、「ゾーン」への道案内を務める主人公のニックネームである。

ワルシャワからキエフに向かう列車の単調なリズムは、劇中で3人の男たちが「ゾーン」に侵入するために乗り込んだ軌道車のそれを想起させる。ただし、私と同じコンパートメントにいるのは、主人公と共に「ゾーン」を目指すメンバーとはおよそ程遠い顔ぶれだ。彼らは、インスピレーションを取り戻そうとする作家でもなければ、物静かな物理学者でもなく、ポーランドでの出稼ぎを終えて帰郷するウクライナの労働者たちであった。

「クーチャイ、クーチャイ」と言いながら、男たちは強烈なウオッカと魚介類の罐詰を盛んに私に勧める。「クーチャイ」とは、どうやら「飲みねぇ、食いねぇ」という意味らしい。スピリッツ系の酒に目がない私は、有難くグラスを受け取り、一気に飲み干す。すると、日本人がウオッカをあおる姿が、彼らにはいたく感動的だった様子で「ハラショー(いいぞ)!」とはやしたてては、さらに私のグラスに「命の水」を注ぐ。私は内に抱いていた不安を振り払うべく、何度もそれを胃袋に流し込んだ。

久々の帰郷に嬉々としている男たちとは異なり、私はひどく緊張していた。目的地は、ウクライナの首都・キエフ。これまで様々な旧共産圏の国々を訪れてきたが、旧ソ連圏に入るのは 今回が初めてである。それこそ、これからゾーンにでも突入するような心持ちだ。

果たしてかの地には、私の切なる願望を叶える「部屋」が存在するのであろうか。

「結局はくたびれ儲けさ……」

映画のラスト近くでの、主人公「ストーカー」の独白を、ふと思い出す。

代わり映えのしない風景の向こう側に、私はかの国のフットボールを想い浮かべてみる。わずか70年ほどで幕を閉じたソ連フットボールの歴史の中で、胸に「CCCP」の4文字が刻まれた代表チームが輝いていた時代は、少なくとも二度あった。それは「黒クモ」の異名 を持つ偉大なゴールキーパー、レフ・ヤシンを擁した1960年代と、史上最も偉大な指導者のひとりに数えられる、ヴァレリー・ロバノフスキー監督に率いられた80年代である。

とりわけ、マラドーナの活躍ばかりが記憶に残る1986年のワールドカップでは、メキシコの強烈な日差しの下、ソ連代表は少なからずセンセーションを巻き起こしている。

ソ連の緒戦の相手は、古豪・ハンガリー。このゲームでは、持ち前のパワーとスピードに加えて、従来の彼らのイメージからはかけ離れた卓越したテクニックを随所に披露し、6-0と圧勝する。その後も「将軍」プラティニを擁するフランスに1-1と引き分け、カナダとの第3戦も難なく2-0で勝利して、グループ首位で決勝トーナメントに進出した。

さらなる躍進が期待されていたソ連代表は、しかし、グループリーグを辛うじて3位でクリアしたベルギーに苦戦し、延長戦の末に3-4という派手なスコアで敗れてしまう。敗因は、グループリーグでの闘いで手の内を知られてしまったこと、そして、それまで目立たなかった ディフェンスの脆弱さを試合巧者のベルギーに刺されたことであった。一説には、ロバノフスキーが腸の疾患に見舞われ、選手が動揺したため、とも伝えられる。それほどまでにロバノフスキーは、絶対的なカリスマ性を帯びた指導者であった。

さて、このときのソ連代表は、メンバーの大半がウクライナの名門、ディナモ・キエフに所属していた。交代選手を含む出場選手13人のうち(当時の交代は2名まで)、実に10人から11人がディナモ出身者だったのである。最も少なかったのは、カナダ戦の6人。ただしこの時は、選手を休ませただけの話である。ロバノフスキー自身も、現役時代はディナモ・キエフのプレーヤーであり、1986年当時はディナモの監督を兼任していた。

つまり、メキシコ大会に出場したソ連代表は、実際にはディナモ・キエフとほぼ同じメンバーであり、さらにいえばウクライナ・フットボール協会設立に先立つこと6年前に出現した「プレ・ウクライナ代表」と呼んでも差し支えない陣容だったのである。

私がキエフを訪れる理由。それは、9月2日に行われる2002年ワールドカップ欧州予選・ウクライナ—ポーランド戦を観戦するためであった。しかし私は、ゲームそのものよりもむしろ、ウクライナ代表の特異性に着目していた。

現在のウクライナ代表は、1986年のソ連代表同様、ディナモという単一クラブに依存している。本来、国内リーグに所属する一クラブでしかないディナモ・キエフが、果たして新生国家・ウクライナにとっていかなる存在であるのか? このポーランド戦から読み取ってみたいと、私は考えていたのである。

*

ウクライナの首都・キエフにやって来た旅人がまず目にするのは、ソフィア大聖堂やアンドレイ教会、そしてウラジーミル聖堂といった、金色の屋根とパステルカラーの壁面が美しい宗教建築物である。中心街では至るところで美しい花が売られ、その合間をクールなスラヴ美人が豊かなストライドで闊歩する。キエフは、傍目には美しい街である。

しかし私は、この街に何ともいえぬ居心地の悪さを感じていた。私に対する人々の視線と態度が実に冷たく、厳しいものに感じられたからだ。

カフェでエスプレッソを飲み終えたときのことだ。ウエイトレスに勘定を催促され、慌てた 私はグリヴナではなく、補助硬貨のコピーカを渡してしまった。ヨーロッパをあちこち旅していれば、よくある間違いである。ところがウエイトレスは、突如般若のように柳眉を吊り上げて「グリヴナ!」と詰め寄ってきた。まるで私が、無銭飲食でもしたかのような勢いである。その後ファーストフード店でトイレを拝借しようとしたときにも、目つきの悪い店の用心棒が私のあとを執拗につけまわした。さながらスパイか犯罪者のような扱いである。いずれも実害を被ったわけではないが、何とも暗澹とした気分にさせられた。

だが、彼ら以上に底意地が悪いのが、つばの大きな帽子を被って肩をいからせながら睨みをきかせる、まるで手塚治虫の漫画に出てくるような警察官たちである。キエフでは、街の隅々まで官憲が監視の眼を光らせている。何も知らずにやって来た私は、暇を持て余す彼らの恰好の餌食となった。いきなり呼び止められ、問答無用でロシア語による尋問が始まる。当方はただ、道を歩いていただけであったが、パスポートとヴィザを取り上げられ、さらにはリュックとポケットの中を入念に検分された。

やがて4、5人の警官が応援に駆けつけ、私は通行人が行き交う道の真ん中で彼らに取り囲まれる恰好となった。彼らが暇つぶしに私をいたぶっているのは明白である。パスポートに記載された「JAPAN」という文字を見つけた警官たちは、口々に「サムライ」「ニンジャ!」などと言いながらニヤニヤ笑っている。実に不愉快だ。ひとりの警官が、たどたどしい英語で職務質問を始める。

「職業は? 何、フォトグラファー? そのカメラは何ドルだ? 年収は? ウクライナに何しに来たんだ? まさかヤクは持っていないだろうな……」

こうした不毛なやりとりが20分くらい続いただろうか。はるばるウクライナまでやって来て、何故このような仕打ちを受けなければならないのだろう。かくして滞在2日目にして、私のなかでウクライナは「二度と訪れたくない国ベスト3」に堂々ランクインした。

それにしても、ウクライナの人々が私に対して必要以上の不信感を抱くのは、何故だろうか。キエフでは、観光客と思しきアフリカ系やアラブ系の外国人の姿も見かけたが、日本人である私だけが目の仇にされているように思えてならない。どうやらその原因は、私のアジア人特有の平べったい面相と決して無縁ではなさそうだ。

ウクライナの歴史を遡ると、5世紀に勃興したキエフ・ルーシの時代に至る。キエフは9世紀末には当時のロシアの首都となり、キリスト教を導入してロシアの政治、経済、文化の中心都市として発展した。しかし、13世紀にはモンゴル人が、さらに15世紀にはタタール人が、相次いで東方から来襲。13世紀から約250年続いたキプチャク・ハーン国の間接支配「タタールのくびき」によって、キエフが輝かしいビザンティン文化から隔絶されてしまったことは、のちのウクライナ人の精神形成に多大な影響を及ぼすこととなる。ウクライナがタタールの支配下に取り残されている間に、北スラヴ文化の中心はキエフからモスクワへと移行してゆく。

この時の「野蛮なアジア人」の破壊と殺戮の記憶が、ウクライナ人の遺伝子に深く刻まれたことは想像に難くない。そしてそれは、今なおアジア人に対する侮蔑の感情として現れる。

四方を列強国に囲まれていたウクライナは「東方からの蛮族」はもとより、その後支配されるポーランドやロシアに対しても、実に屈折した感情を抱き続けたまま現在に至っている。

(残り 8640文字/全文: 13334文字)

この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。

ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。

会員の方は、ログインしてください。

外部サービスアカウントでログイン

Twitterログイン機能終了のお知らせ

Facebookログイン機能終了のお知らせ